不久前四川之行驾车回京,先后到访史上中国战争密集发生之“热地”,巴蜀剑门及关中潼关。

观临走访,既感惊艳,也受触动。历史中的“战争与暴力”,这一大多数人原本陌生隔膜的主题,不期然间强劲契入视野。又正值当今国际上兵连祸结、烽烟暴起之际,战场死伤动辄几万、几十万,不由得在今古战场之间,在华夏史律方面,有所比照,有所揣摩,有所联想。

战争“吸铁石”

剑门关,“西蜀咽喉”。川东大剑山至此齐斩斩突断落陷,三百米山崖陡降、直临下地,“断裂式切割”大起大落、大开大阖,直接带入山高地迥、高差猛烈、凶岩环伺的地势骤变,也使川、陕两大板块间,呈现非常罕见的“断壁式接壤”。进而或也影响到巴蜀文明与关中文明间的某种断层式的俯仰关联?

不免引人揣测:这一切,特别是“两个地平面世界”的现场落差,是否源自某个远古期“地崩山摧”的天设神造?

俯仰之间,高下之临,颇感惊魂。

车绕山行,远近可见,夔崖巨壁间有裂隙一线,酷似于远古的神剑之劈。而“剑痕”端口、两崖夹峙处,恰有一座关楼深挺嵌立,“披甲孤勇”般全身独挡,望去令人目眩。

剑门之险,“一夫当关,万夫莫开”!(李白)

也宛如“上帝的沙盘”。

“沙盘”之上,2000年历史中毫无吝惜地摆开逾百次的攻关大战,天杀地灭,混战不休。但正面攻关,据说终无一克。

千古名句,到底应验。

图一 剑门关险势(沙盘呈现)

同行者柴超彬见景有感赋诗一首:

冷雨寒崖登剑门,

雄关一览却惊魂。

天梯云栈陷南北,

永念金瓯息战尘。

图二 孤勇之尊,雄关独挡

两天之后,车过西安,来到另一处战地要塞——潼关,却呈现全然不同的别番景象。

只见山关默立,黄河静淌,上下四野,一派平祥。自古以来“山势雄三辅,关门扼九州”的雄关险地,此刻里兵凶战危之迹象,一丝也无。

关区内外,开阔平朗、阳光闲适,周遭四围看去无险可据、无势可争,远不及剑门关的山势峥嵘,谁又知此地历朝恶战,竟有战死亡魂多逾何止百万?

图三 此刻潼关静默,阳光灿烂;谁曾晓古来“袁哉桃林战,百万化为鱼”(杜甫《潼关吏》?

但出人意料地,复建于2015年的潼关关楼内,竟藏有多个战史图片及说明展,专题详示潼关区这一黄河掉头南下700多公里、又突然“潼激东走”之地,自远古炎、黄帝间“阪泉之战”以来,不断发生的绝大部分重点历史战争。其间战事之频繁、规模之宏大、景象之惊酷,几乎是几千年整个华夏战史的一个浓缩窗影,虽然仅是图片展,但也像是经典历史画卷的连环画跳转器,在其中时光呼啸着蹦踏与倒旋,让历史上最可怖、最惊悚、最残酷、也最不忍真景还原的战杀场面,各显其图,略呈其要。

《左传》云:“国之大事,唯祀与戎”,而中国,又是世界史上战争或战事超级多发之国度,几千年以下,数以千计都未必打住,战争参与人数动辄几十万、过百万,例如坑杀赵卒40余万的长平之战,双方动员兵力即在百万之上,可令包括欧洲在内世界各大洲,只能望“战”兴叹。

但战事发生地域分布在整体华夏范围内却高度不均匀。有道是“自古多战事,华夏数潼关”,历朝历代,重要关口,有事没事都要把重点战事或是决一死战摆放在潼关这个“北临黄河,南障秦岭,西拱华山,东连函谷”的“三秦锁钥”、“畿内之险”处来个彻底了断,煞是奇特。

从上述阪泉之战的炎黄帝起,诸多战史名人名将于潼关之地现身显威。如还未曾建关的西汉期,就有王莽九虎失关战等重大战役;汉安帝期建关后,有战况惊险曲折的曹操、马超潼关战,唐朝开国之主李渊逼降屈突通占领潼关,安史之乱哥舒翰被玄宗所迫兵败潼关;到宋代则有宋、金潼关反复争夺,宋军阻一起东进救援汴梁京师,以致徽钦被掳、“靖康之难”、北宋灭亡;而几十年后轮番易手的争关者则换为“蒙、金”两国,最终奠定蒙胜金败战局。更有意思的,则是几百年后明末李自成三战潼关:一战明军,几近全军覆没,但二战即翻盘大胜,只可惜三战对手已是清军,完败之余其大顺朝崩解。

几千年历史中,潼关战事多达数百,较大规模者即有84次!应该是华夏“十大名关”之首无疑。

图四 潼关关隘古城沙盘复原

此类现象,不独潼关。也不仅止于险关要隘。像江苏的徐州(古之“彭城”),湖北的襄阳,因其几省通衢、战略支点、“华夏腰膂”、进退得据的重要位势,也因此历史上大争小战上百起甚至数百起。且华夏第一军师诸葛亮的“隐居茅庐”即在襄阳隆中,而十面埋伏、项羽败亡的“垓下之战”所在,又正是徐州的“九里山”中。

图五 襄阳古城临汉门

图六 徐州九里山古战场

关隘,通衢,要地等等,冷兵器时代战事的高度密集发生地,“战争吸铁石”是也。

以“复杂演化论”之概念,则是相类事件趋之若鹜、每每多发的“吸引子”,而且是周期性、规律性都捉摸不定的“奇异吸引子”。

令人好奇的是:为什么会这样?“奇异吸引”如何发生?

“武力差值”定律?

这恐怕就要引入历史暴力衍变方面的新概念与新定律。

首先,“武力差值指数”概念,即各个古代暴力集团彼此间的武力能力差距,可近似化约为相关指数。一定范围内,差距可高可低,差值可正可负;

其次,“武力差值定律”。在“冷兵器时代”,暴力抢夺成为普遍主导的“强者生存优势策略”,若暴力强者行列中的任一方不能有效追取并保持自家的“武力差值”为正、且尽量高出他方,大概率会在“抢夺竞争”中被不留情淘汰;或被消灭,或沦为被抢夺者。

因此,关键在于“差值”。暴力强者们会普遍聚焦于“武力差值优势”的获取、争夺与全力提升;为提高本方的差值优势,甚至会不择手段。

人类是群体动物中,唯一一个演化出“战争”、并通过“战争”大规模自相杀戮的品种;其他的种群动物,不管多么凶猛残暴,都绝对不能稍与之比(个别类群体数量超大的昆虫或略有相似,但程度远逊)。

为什么如此?暂且不论。人类本就在精神与生理双重能量的大尺度溢出上进化出极强的暴力本性,而“战争”则体现为这一本性的“最高表现”。战争一经诞生便血腥残酷,“武力能力”成为“生存胜出”和“生存优化”的尖端要务,对“武力差值”的垄断性追取,便被提高到生死攸关的位置高度。

影响“武力差值”高下的,或有如下重要条件:

一、必须具备善于勾陈发现“武力差值”独到资源所在的智慧与眼光,“上知天文,下知地理,精通气象”等等,对相关所涉的复杂态势,有独到的感察能力;

二、不独是占据自然势能,且善于在其上施以智与力的“人为附加”,以求千方百计开发、增值、与提升其“战略形胜位势”。“吾所为言势者,言人之所设也”(韩非子);

三、“武力差值”既有自然物理性,也有人文社会性;社会组织强化、社会观念灌输、社会激励激发等皆可构成“重要差值变量”;生产的、交通的、地域建设的种种经济操作,在一切为战、为“霸业成就”时,亦当如是;

四、越是“超常规”、“超极端”、“超人性”,越可能带来“武力差值”的特异暴涨,越会使采用者短时得益,激发其“无所不用其极”之欲。即令尸山血海,也无非是“最终胜出之必然牺牲”;

五、“水无常形,兵无常势”,千变万化,妙在一心;“武力差值”既令一度稳操于手,也会不断消长翻变,决非一劳永逸。形形色色的“巅峰较量”或“逐鹿中原”,依世移时会一再发生、频繁上演;所“逐”之物,多表现为“武力差值”的强弱重置。在武力技术悬殊落差很小的“冷兵器时代”,尤其如是。

由此可见,相关的历史操作有极深的诀窍术,也有极高的难度值,远不止于秦始皇的“收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民”那么简单。

——据此“定律”,是不是就可以解释上面所举的“战争吸铁石”的现象?它是不是“武力差值争夺战”在“重点战略要地”反反复复不断上演之必然?

奥秘在于:人类有内外双重能量并持续扩张,因此躲避不开暴力或武力的争夺获利之巨大诱惑,历史上的“暴力企业家”层出不穷且很快就发现,组织强大的暴力机器、赢得“武力差值”上相当的垄断持续优势进行掠夺,是“生存优越”的独门手段;而“关键要地”的反复争夺,则是获此“垄断”的必经险途、必跳“龙门”。

毕竟,“暴力抢夺”属第二位,先有生产、才可被夺;如若不能“垄断”、人人可抢可夺,必会无人生产,众多“流寇”轮番抢劫,必成所谓“公地悲剧”;老大“坐寇”一家独盛(或几家分占),方有正利余量可资分配。

这才是“武力差值”的真正“价值”之所在。从抢夺出发,行“保护”之实;因自家获益,让族群衍存。

经济学上的定律,同样可有效引申至军事兵战中?

呜呼。

放眼域中,华夏战史上盛传所谓“十大兵家必争之地”。除了这里有“关中四塞之地”,和上面提及的襄阳与徐州外,还有荆州、南京、武昌、大同等等;与潼关同为重战发生地之关隘者,有山海关,嘉峪关、虎牢关、雁门关等。况且华夏故地固是域界版图极为广阔,但东及南为大海,西屏险山,北展大漠,地理环境相对封闭、自成一统,且地形地势险杂多变,确有广域一统的先天地理物候性,亦不乏分立离心的重重阻隔状。

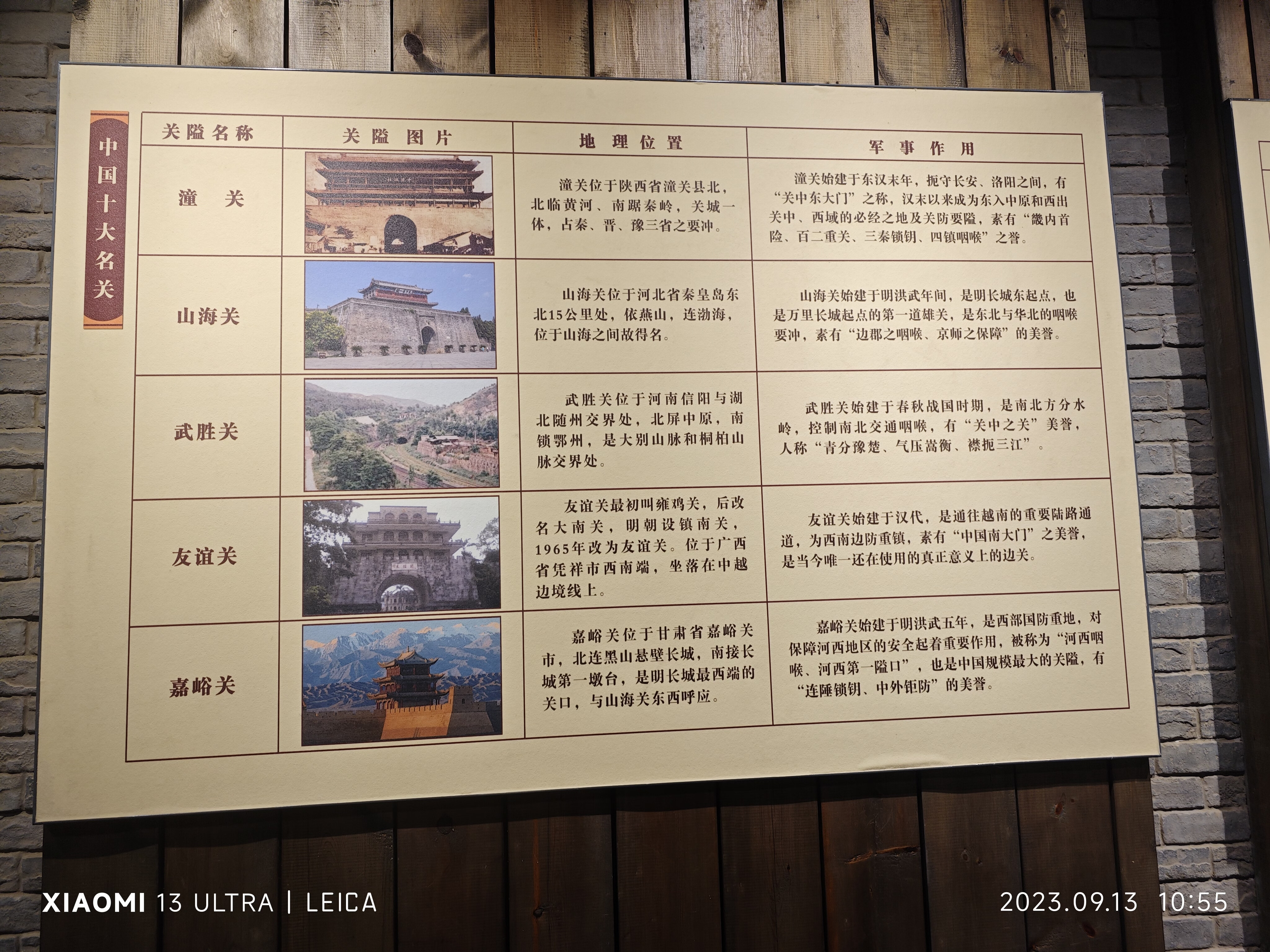

图七 华夏中国十大名关之一

图八 华夏中国十大名关之二

两相参错,必生张力;不光是重点战地的反复争夺,整个华夏亦分久必合、合久必分,分分合合武战必兴,带来中国2000余年中战争死亡冠绝世界、兵燹杀戮极度惨烈的基本样貌。

此是后话。

古来“欧”、“华”孰战多

事情至此未完,还要说明:历史上整体广域内,战争的密度(即发生次数)?烈度(战事规模)?死亡度?

当然,还要看跟谁比。

如果跟地域面积相当(历史范围都是1000多万平方千米)的欧洲比,猜一猜哪方的战争更多更烈死伤更重?

一般的逻辑推理:欧洲国家众多、群霸林立、利益碎裂,肯定是你杀我砍、战乱难止。

——欧战更多更烈无疑。

可惜恰恰相反。

根据战争史学家的比较研究和数据库数据的系统编码(欧洲数据包括Dincecco & Onorato 2017,Clodfelter <2002>和Bradbury <2004>;中国数据Yuhua Wang(2016),《历史战争目录》),明确发现:

其一:无论欧洲亦或华夏,“暴力冲突均是历史景观的核心特征”(蒂利等);

其二,根据数据统计,自“1000年至1799年期间,欧洲有850多起有记录的主要陆军冲突,中国有大约1470起主要陆军冲突”,那么华夏之战仅从数量上比照,就是欧洲之战数量的172%强;

华夏历代战争发生数量排名简表(前5名):

1. 东晋103年:272次=2.64次/年

2. 隋36年:88次=2.44次/年

3. 元84年:208次=2.36次/年

4. 明275:578次=2.10次/年

5. 南宋、金、蒙152年:294次=1.93次/年

其三,再看规模。欧洲古史中可称“战神”之希腊化帝国的亚里山大大帝,他的远征军把大流士三世的波斯大军打得到处鼠窜,也不过是3.5万人;耳熟能详的“十字军东征”,听着声势浩大,实际上也只是10万级规模,通常出战者往往不足10万。欧洲千多年中绝大多数的战争,不过数千人而已,“过万”已属了得。

图九 亚历山大东征波斯帝国路线图

但华夏方面,涉战规模完全不是一个量级,动不动几十万上百万。如战国期仅一个秦、赵长平之战,双方兵力总数即百万以上,白起“坑”杀赵卒,居然就逾40万之多!其余百万之战,如符坚淝水伐晋动用80万大军(双方军力105万),北宋澶渊之役(总兵力接近百万),隋征高句丽之战(总兵力130万),等等,所在多有。规模达几十万的,更是无代无之。

图十 长平之战示意地图

原因之一,在于军需供应:欧洲游牧,食物肉类为主,不易保存,对大规模、长时间的战争极难保证供应;而华夏农业为主,粮食易于携带保存,可以大兵团长时供给。

其四,再要看战争的人口损失比照,华夏方就极度吓人了,境况近乎人口灭绝,景象堪比世界末日。

为方便说明,先帖上“欧、华历史人口对比图”:

(注意:各个点位数字为两个,逗号前是“年代”,逗号后是人口量,单位是“亿”)

按图可知,欧洲人口绝对数明显低于华夏,且增长率亦远不及,但是人口曲线平滑稳定,只有一次明显下跌,1300年-1400年人口下降了约2000万,应该不是战争所致,而是“谈虎色变”的黑死病也即日后医学科技认定的“鼠疫”。

华夏曲线比照之下就极度跳跃狂躁了,统统是连续反复的上下大跳,每一次“人口大跳水”基本对应于某朝历史恶战,例如“第一次下跳”就是秦末战乱,随秦帝之灭一起亡魂消失的人口,达到全部人口的50%以上即至少1500万(又说:1800万);而图中最大且排列最后的“人口跳水”即是明末战争,李自成、张献忠“农民军”虐杀在先,满清八旗军屠城在后,加上饥荒与瘟疫,期间人口锐减8000万以上。

8000万!比飞机大炮坦克等等火力全开的二战死亡7000万,还多至少1000万!

可惜仍不是华夏史上最多的,仅仅百年后清嘉庆初年的川楚白莲教起义波及至少五省、时长至少九年,属清中期最大的农民战争,自1786年全国人口约39110万人,公元1805年减为27566万人,直接间接造成中国11000万(即1.1亿以上)人口损失。

图十一 《白莲教之乱》 横轴 佚名作 清代 嘉德拍卖 2014年 估价300万-400万

更不要说,晚清的太平天国起义死亡规模又在其上!自1851年金田起义—1864年天京陷落13年中,华夏人口从4.3亿暴减至2.3亿,以死亡为主的人口损失:整整两亿!

这是华夏第一,名符其实地也是世界第一。

另外,整个华夏史上类似景象反复出现,于今之世不断有人列出相关统计,虽有出入,大体相近,例如某表:

1862年陕甘回变战争伤亡人数约1200万;占自然死亡278%;

1851年太平天国战争伤亡人数约2亿;占自然死亡5400%;

1796年川楚白莲教战争伤亡人数1亿2千万以上;占自然死亡4200%;

1644年清朝灭明之战争伤亡人数三千万以上;;占自然死亡1540%;

1350年明灭元战争伤亡人数约2千万;占自然死亡1800%;

1219年忽必烈灭宋之战伤亡人数九千万以上;占自然死亡4500%;

755年安史之乱战争伤亡人数约三千万;占自然死亡2800%;

841年黄巢起义战争伤亡人数约2千万;占自然死亡2100%;

611年唐灭隋战争伤亡人数约三千万;占自然死亡3200%;

219年晋朝内乱战争伤亡人数约1千6百万;全国76%人死亡;占自然死亡7623%;

157年魏蜀吴三国鏖战伤亡人数5千万;全国65%人死亡;占自然死亡5387%;

等等。

可以断定,“武力差值定律”在华夏的至关重要性,一定会远远高于欧洲。

仅仅古代华夏人口曲线的如此上下大跳,90年代初我在中科院国情研究部就彻底见过,用历史数据和当时高度稀缺的计算机主机制作画出,与上图非常一致,足证不虚。当时的研究方意在“生存资源紧约束”与“人口变化”的两者关联,我因此并未较多联想到战争方面。现在看来古华夏一旦大战拉开,常常会开启“滚雪球连带倍增式”的死亡“开关”,直接战死之外,接连带出饥荒、瘟疫、“人相食(《二十五史》中相关记载冠绝世界)”、匪盗横生、刻意滥杀(典型的如黄巢、张献忠、李自成)等更大出多少倍的派生死亡,“多米诺骨牌式死亡效应”,说是“末日”、“地狱”,亦不为过。

生而不逢其世,何其“万幸”!

幕后潜背景:“权力地理张力”?

听着多少心疑:有如此杀戮及天文死亡,似乎与数千年华夏古史历来的礼乐大国、仁义之邦形象严重背离?

其实可能恰恰相反,正因世道杀戮凶险一至如是,仁学礼教的问世,孔孟儒家的兴盛,才格外地迫切有效,急切里填补世求。最伟大的思想智慧,都是“高压激励”出来的,虽然高压过甚更可能寸草不生。

只不过不仅是“汉家制度”历来“霸王道杂之”、并不“独尊”儒术,而且政治、战争与杀戮更有其强劲深刻的“动力地理规则”。比如若再论华、欧差异,小国林立碎片化的欧洲,绝大部分战争为“国际外战”,具有明显的“外部化特征”,一个重大的麻烦是各国精英常常不必与本王死绑,不合意即可要挟“退出”,转投效忠于他王(据称:“现代历史人口学的重要发现是,工业化前的欧洲人口具有高度的流动性”,即是明证)。有相当多路化的“退出机制”。另外,国家规模有限,彼此征杀多为商利,如果一概杀灭,自己的商利亦灭,不划算。所以只分胜负,不决死生,见好妥协,适留余地;

但华夏完全不同。研究表明:秦以后大版图皇朝无远弗界,再没有“春秋战国”时的群雄并立、诸强混杀,佩六国相印“合纵连横”、投明主栖高枝等全不可得,而且“超过65%的样本战争是叛乱和内战”,不是“农民起义”就是改朝换代,动辄“城头变换大王旗”,打生打死、斩尽杀绝,不留活口、不给退路;“内战”,往往内战,才是真正至顶凶残,杀伤无数。

而华夏之“外战”则全然另类。公元1000年至1799年间,中国80%以上的外部冲突是在北部“游牧-农耕分界线”上针对游牧民族的,都是为抵御草原铁骑的扫荡攻击,且由此长期形成400毫米降水线与北方长城延展线极为漫长的彼此重合。但麻烦在于,不仅游牧民族借助马镫与马鞍、和“以战养战”的生存方式而极为善战和无由凶残,而且其中最重大的“外战”战争,如北魏拓拔统一北方中原,如完颜女真金国击灭北宋以及蒙古相继灭金又灭南宋,最后是八旗清军灭掉大顺继尔又灭南明,则无一例外统统全盘地“内战化”,由外而内,转变为两千年来“改朝换代”、皇天异变的“陈旧”套路。后人纪史,也一律归之为本国国内“旧死新生”的改朝内战。

华夏“古史地理”的真正奥秘由此峥嵘呈现。

这便是“大一统”根深蒂固的权力地缘逻辑。

它才是所有上述历史现象,包括武力差值、战争形态、死亡滚雪、人口跳跃等等,真正的潜在背景、暗行动力、或幕后主线。

世界上没有一个国家能像华夏这般,数千年如一日始终有如此强劲的“大一统历史磁力线”,把整个地域及庞大族群反复强力归引到这个“皇权郡县大一统”的张力中来,并形成极为独特的“历史惯性”与“历史情结”。

“千秋一统”正反力

若说“百代都行秦政法”,就古史以来对大一统皇权“千秋霸业”狂热执着的无数追求看,亦不为错。

但后世的“一统天下”,肯定不是原版“秦制”。

里面容纳了太多儒家的人际关系学理说教,从文人到百姓广众渗透,尽可能在华夏农业社会完成官、绅版的传统自治,尽可能冲销和中和大一统权力过于集中所难免的恶性负面力及自伤破坏力,让统一朝代和平安稳期尽量长久。这是“王道”,可视为“历史正力”。

可惜还有“霸道”。即是“权力道”,强制道,巧取豪夺道等等。“权力现象”的充分发育演化始终是“古代人类地理”中最富决定意义的“山脊现象”,它总是高耸于历史舞台聚光灯的中央熠熠闪耀。世界历史政治学总是告诉我们:“权力(≈武力)”总是先于“发展”,“强制行为”先于“自愿交换”,人类无论“善恶”,总是群体化催衍暴力本性,它们才是更彻底的“古史底层逻辑”,可视为“历史反力”。

问题是:这“权力”或“强制”,究竟会上升或停留到哪种层级?

——则是大有学问。

华夏中国的“权力学问”,则是有史以来,一直千方百计明确无比“权指顶峰”,近乎执迷不懈地追求“江山一统”,在整个世界“权力政治动力”中,力拔头筹,独此一家。

为什么?

或许首先是“地理动因”。越是人类早期,这一动因左右力越强,越是“先入为主”,成为“惯性路径依赖”。

欧洲地理基本平坦,平均化、散落状,日本也是分散网状,没有多“中心化趋向力”;而华夏中国则是典型的“太阳系状”,在各个“权力发展阶段”或所谓“五大战争分期阶段(郭建龙)”都有从暴力到经济到繁衍等等“历史合力”的强向心趋向,尤其是“经济地理”、“政治地理”、“军事地理”、“权力地理”四方面历史地理引力分布拧合混动综合分析地看,更形如是。

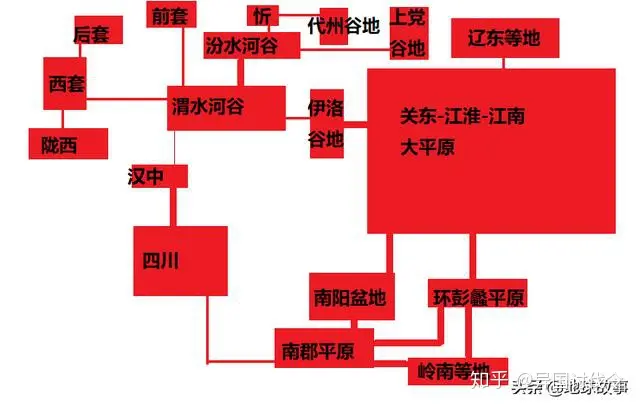

有如下图式:

图:古代华夏地缘结构 来源:知乎 头条@地球故事

据此就有人分析,为什么早期帝国一统完成者都出自华夏西方?建都立朝也多明显偏西如咸阳或长安,而明显对中原区域或华夏东部压了一头;

分析认为,自战国到秦汉,是华夏“权力军事地理”的“关中时代”。经济支撑战事固然重要,中原又相对富裕,但不如西部关中盆地四面环山,且有潼关、武关等四关守控,既有关中、汉中乃至四川盆地的富足“粮仓”,又可因山地及关隘成拱卫之势,由此居高临下,驱兵东进,“沛然莫之能御”,灭六国、定中原、成就霸业、一气呵成,先后造就秦汉皇朝数百年的帝国运寿顺理成章;

到后来华夏东部及南部经济力充分拓展释放,“权力军事”主导区域随之东移,“关东+江淮+江南”等中原大平原区成为“太阳”,形成了华夏史上疆域超广的元明清大版图帝国。由于草原民族至少三次的“中原入主”,把长城以北的游牧北疆地带也囊括进来,形式高度上和疆域广度上达到“大一统极致”。

研究认为,这样的“地缘系统力”版式即“太阳系式”,有极强的“向心合归力”,此力恒引长导,边缘域及边缘族总是围绕主区主族环动不离,造成了极其多样化的复杂地域与复杂族情不断“分久必合”的历史奇观;而此类奇观,是欧洲也好、中东也罢,包括东亚及日本等,都绝不可能有也绝不必须有的。

地理地缘以外,“大一统成因”亦有多种。例如所谓“水利社会与东方专制”,例如北方草原游牧持续的武力压迫,又例如“汉族”的占比达到全部族群人口的91%等等。但个人以为这一史题似远未真正解题,仍可悬为“大一统之谜”,对它的“历史全解秘”并未完结也并未达至“一览众山”的至高境界,尽管已有诸多中外杰出学者作出了各种学术尝试和出色努力。

特别是,“江山一统”虽属人心所向、民情所系,但也不完全是单边完美,万事大吉。且不说“三百年必见王朝衰”的种种败象惨境,即使是高度中央集权下的盛世,多少的顽症积弊制度发散也是触目惊心徒呼奈何。更令人痛心者,是前面多次提及的华夏历史战争的“超级死亡率”,这一灾祸性现象多次反复大规模出现,与“大一统历史惯性”的正反力一旦失控往往超强或极强,有突出的因果关联。

仅以战争事项论,华夏战事频繁天下第一,是不是与“大一统走向”密切相关?“统一”必经高强度长时段战争方可达至,远不是欧洲一般的利益争夺之战可比;而统一之后发生战争,则一律化为“内”战,而如前所叙,历史已充分表明,“内战”最是你死我活,手段最无底线。即使以崇尚文道,偃武修文以为国策的宋朝为例,即令是文气为先、经济开放、相对温和之朝,也有大小434次农民起义,几乎全是“内情矛盾恶化”逼就。其他皇朝,也就更不必提说。这究竟是跟你的“崇尚”更相关,还是跟你的权力深度范围和政体模式高位更有关?

有研究者把华夏史战粗分两类:“统一战争”和“衰亡战争”,姑妄认之;但且问两类之中哪种不是极度杀戮、惨绝人寰?吴思老师有言:中国在统一期“暴力浓度超低”,仅为1-2%左右;但战乱期暴力浓度又跳转为超高,达到30-40%的极限飚值!而战乱之每每避无可避,恰恰因为皇权一统郡县帝国的制度发散长期叠加导致不可控之局,在“皇帝”与“散民”间的代理者官僚集团出现权力必有的无制衡大膨胀,隔在“皇权”与“民众”间横征暴敛、巧取豪夺,致使“民无活路”,最终引发人众和地域都极其巨大广泛的武力暴乱(针对权力的“民变”而非针对地主的“佃变”);而暴乱者中不乏张献忠、李自成类滥杀狂,皇朝历代大量施行“弱民政策”,“小共同体”往往不存,战乱暴发之际弱不能自护,杀起来更加方便;再加上大量尸体无能消杀处置导致瘟疫泛行,必然引发滚雪球式连锁死亡。

这算是“战乱”之罪,还是“一统”之殇?恐怕难以摘清。

吴思老师的说法也要“更新”一下:不仅“暴力浓度”,而且“人口损失度”在各自两个时期间,也是反差鲜明,足以骇世。

华夏史的“圣杯”

但无论如何,华夏战争极端现象,正是“大一统正反力”的醒目表现。

不止是一直明确的“正向力”:帝国的早熟,文明的灿烂,艺术之恢宏,工艺之精绝,等等,众多成就,放眼世界全史,也常常鹤立鸡群;

也不仅是必需澄清的“负反力”,特别是皇朝历代难止的循环崩盘,每一次都是生命身家财产海量巨丧,“落得个白茫茫大地真干净”,破坏力极致度直追皇朝的辉煌度,且彼此形成“镜像对称”;

实际历史之本然,必须是在“大一统”特有历史政态下,“正反力”间全景式的阴阳交织、“量子”互缠,以及命相奕搏、纠结异动。

也不是单纯的“统一或分裂”命题。因为无论时处分裂态还是统一态,“一统皇朝”都被极其巨大的历史惯性和精神执着牵制导引从未间断,而“大一统”带来“疆域-人口”双重超大规模,也导致管理及治理复杂度急剧攀升,导致“正反力交织”高维度立体化多项纠缠,并引发极其高难的“国家挑战”。如果不从“正反合力”的视角去做系统性切入和“聚光灯式研究”,或许就不能够真正揭示这一独特权力政体的演化转化与相生相克。

如同上面的“华夏史人口曲线”,呈现连续不断的“历史大跳”,那么“大一统式”的“权力曲线”(如果有),会是什么形态?是不是在“正反力坐标”下,会有更加惊人的情状走势?以及如同物理化学一样,于现象背后呈现某种不可违背但又浑沌难定的“历史自然律”?(“浑沌巨复杂演化”前沿学说中,就有“正、负浑沌”概念)

吴思老师还称:历史权力体系是一个“最高-最低”间的完整谱系;“最高”则权力一体高度集中,即“皇权大一统”;而“最低”则暴力群生极度分散,即“无政府状态”;两者间则是从“部落酋邦制”、“春秋多国制”、到“战国诸雄制”、“南北朝分裂制”等等中间性的“灰度序列”,而在历史的各个时段究竟会跳转演化到哪个形态,则多由“元权力”即“暴力地形地理”变异决定。而观之华夏,每种权力形态在其占统治地位期,各有其曲线特征。各个曲线的综合叠加,形成整个“中华大历史”的总体形态。

当然,“武力差值定律”在所有历史暴力政态中,恒定发挥其基础作用;但当热兵器出现、并纳入突飞猛进、翻天覆地的武力科技发展后,整个“暴力地貌”彻底改变,“定律替换”得以发生。“武力差值定律”全面让位于“暴力悬殊指数定律”,退出历史舞台。

关于“正反力”的尖端问题,我是无能回答。只是觉得,从这一正反动态视角对皇权本体的历史探究及相关突破,有可能是华夏史学理的一座“圣杯”。原因也简单:因为历史华夏千年延续、超级规模、高度集权的一统皇朝,本身就是华夏民族对于世界文化最突出且最庞巨的“文明贡献”,也是华夏历代先人留之于我辈后人的珍宝财富。这一贡献不仅是“独此一家、别无分店”,似乎至今也仍是待查待探的高山巨脉、“珠穆朗玛”。攻克此一“圣杯”,“财宝”才可兑现。从“正反力”这个更有价值张力的角度对此项历史文明做“山巅登顶”,个人以为值得期待。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号