阅读:0

听报道

清早离京,千里西行,直指黄河。

2018年夏此度自驾外出,共九个老头(平均年龄64岁半),除一人外统统出身于49年前黑龙江建设兵团“那圪垯”,一帮子“兵团农工”,每天强度工作十几个小时的苦年代里“同挤一条大炕”,生生结下的原装友谊。

第一天很轻松地就穿越整个河北,直接开到了山西宁武。中途还爬了平型关,以及光顾那个很小很静、似乎仍然很穷着的“平型关村”。村里一条村道上弥漫着甚浓的羊粪气味,配着村中一角那些依然破旧的村房,依稀间把我们拉回到曾经熟悉的、时隔近50年的农业劳作的单调氛围之中。

想起一首歌:“昨日重现”。但远在“昨日的昨日……”之外,还“重现”吗?同行的晨晨等人曾多次回到黑龙江省当年我们生活过的连队旧址,我却一次没去过。也想起当年上山采石住过的村子,在记忆之中旧村旧址叠加于眼前,唤起着似曾识却总抓不着的熟稔。

惹一段“第二乡愁”伴青葱往事,生涯里心魂外渺渺如鹤。

时间的厚度,无与伦比。

(一)

近500公里(包括两次走错路)山区路能够一杆子插到位,也是天有利器相助吧。

是什么?——高速公路。就好似一把穿山过岭的利刃,心无旁骛、一路西指,舍我其谁?全把三十年前盘山转岭、既险且慢的那一套一古脑抛诸身后。隧洞,则似是这利器之锋刃所在,傲视天下的中国公路建设中,隧道技术及设备制造突飞猛进,我们也不断地在白昼路与隧洞路间经受视觉的转换,频繁穿插于白天与“白天里的黑夜”之间,最长的隧洞竟有6500多米,每次猛一进洞时的短暂“盲视”多少也是别扭,有点后悔没能带个变色镜来。

一路西向所指的,当然是晋陕峡谷段黄河。那应是黄河最著名的“典型地貌河段形态”。从内蒙托克托河口镇起,大河忽然从“滚滚东逝水”变为调头南下,携鄂尔多斯高原之势,左带吕梁,右襟陕北,浑浑荡荡,左突右转,带动整个黄河65%的黄土泥沙,而一跃变身造就为名符其实的“黄”河:那泥黄河体,也与沿河雄浑起伏的万千黄土山脉浑然一气,独具一色。

地图上看,那黄河,那725公里晋陕峡谷,从内蒙河口镇至山西禹门口,由南至北,恰恰是“立”起来的。

大河“竖立”起来了。像高举的橹杆。两岸数千年的民风民魂也随之而立,热烈而坚韧。

图片一:晋陕峡谷壮景之一:黄河石楼湾

图片二:黄河老牛湾。好一似“天地洪荒”!

说到我们自己,一群渺小的旅游老头,此行什么时候在哪个大桥第一次过的黄河?我都有点说不清。

只知道,我们是河东河西地来回穿插。反正是已经开车来这一带探过至少三四次的晨晨的攻略计划,我们自己呢,就省心听喝了。要再穿插个两趟,就赶上“四渡赤水”了。

心里忽然好奇:黄河上有多少桥?——晋陕峡谷下游壶口一带似乎是没桥,但我们此番第一次过桥的府谷一地,据说就有五座之多。后来过佳县,从公路桥上过时,右侧极高处天虹般长桥一线,远看载重车们玩具般桥上缓爬,还真有些替他们“恐高”了。

图片三: 万家寨水库下游的黄河的公路桥

图片四 :连接山西临县和陕西佳县的黄河公路桥

多次来过晋峡峡谷区的晨晨说,2014年之行时的一个意外发现,就是峡谷此段中多处未完在建的黄河大桥。

日后见一短文,标题是“你晓得榆林段黄河有多少座桥?”说是除府谷段五座外,神木一座,佳县2座,到了我去年参加黄河漂流三十周年纪念的吴堡又是五座。有人搞怪,把当年“天下黄河几十几道湾”活活改成了“几十几道桥”。想想也是:现如今造桥本事逆天,撒开来玩的就是个任性!光个榆林段就整出至少十三道来,“天下黄河”上整个几十几道,又有何哉?

“天堑通途”,不在话下。

图五:陕西佳县香炉寺北侧黄河大桥

图六:2014年河曲县在建的黄河大桥

当然,晨晨也说了,壶口瀑布风景区那一定少整或不整,否则太煞“风景”。

其实我们在过黄河之前就去了山西境内多处有趣的景区,比如芦芽山的汾河源,亲口品尝口感凛冽“汾河源头水”(从“汾河源庙”内处一口井中打出);也看了庙宇丛林,主要是芦芽半山的“雷鸣寺”,一百零八级台阶排云直上(老转一口咬定有200级,所以我特意一步步数过去),正与佛珠颗数相同(这108颗意味着108种烦恼?108种功德?或说108种无量大智?由他去)。我猜寺中主殿供奉的佛界三尊是文殊、释迦、普贤而非燃灯、释迦、弥勒,心想“如果猜对了我就随捐点钱”。一问:果然猜对。于是燃香跪拜,捐钱二十。

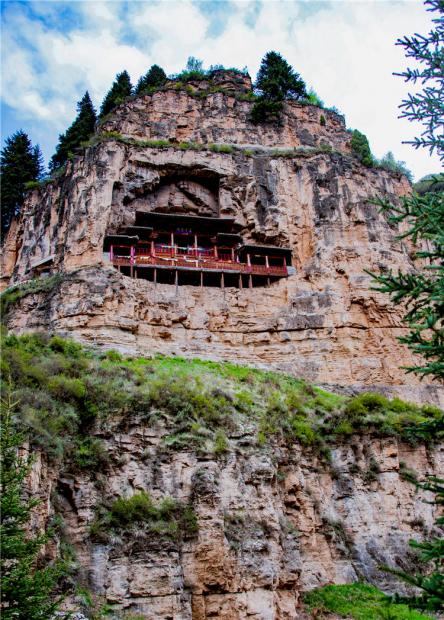

真要看极致古朴的,应是宁武西边30公里外管涔山里的“悬空村”。

那“村子”远望更像是“寨子”,一长溜地木质建筑的主构架远远地别在了大山绝壁的“裤腰带”上,活像是此地崖山间一条险峻而精致的木建筑腰饰。此村挂壁而悬,在悬村上观看行走,也有些处处为险:主村路已经无地落脚,只能由二十多根立木支顶悬铺,成为“挂壁险路”。主寨侧下有嵌在崖间的别致磨房,有半弧状铺瓦盖顶,猛一看上下隔绝无路可通,细看才发现左侧不起眼处有个通道。村高处还有个敌楼式的木建,两层,中隔几米见方的翻盖孔。凡此种种,都让人觉得,此村此寨,似有避世躲祸的武备功效,也不免会对它的来历,有诸多遐想。

问村里人,也没得个所以然。事后“百度”,说是此村有300年历史,相传是崇祯四子朱慈焕经人护卫逃来此地,在这深山峭壁上逃避追兵,日久天长,便有了悬空村。后朱慈焕在不远处的普应寺出家,法号晓安。而他的护卫们,则最终葬于离此很近的石门悬棺。

这处悬棺景区我们也去看了,高高低低十多具棺,号称是“长江以北地区”的独一份。景区中还有“芦芽圣境”丛林一座,也是半嵌于高崖、下有立木支顶的悬寺,半崖上还有一条“石崖栈道”或隐或显寺外两路伸展,飘飘半空里还见一条悬索桥,挂在两山巨崖间,显得十足单薄。

挂壁悬空,便成了此地古遗存的一大主调。当地古人跟这路数铆上劲了。

险不惊魂死不休哇。

也像是刻意挑战我们对古人打造生存险境的认知极限?

图七:悬空村奇貌

图八:芦芽圣境悬寺

亚林的意思,这比外观辉煌的芦芽景区好看。那是。前面提到的雷鸣寺,始建期虽可上溯至隋,明末时也曾寺毁后重建,但现在的这座,却是文革毁寺后1994年的现代品了。

一个是原生态,一个是现代品。哪有可比!?

(二)

靖边的“波浪谷丹霞地貌”,是我们过河入陕后第一个观赏之地,号称可以叫板美国的波浪谷大峡。包括水区丹霞和更大的谷地丹霞,都是只收存车费不收门票的。

两区上下都转完,半天时间跑了16000多步。谷区太热。丹岩似都是烈日晒红。真是“赤地骄阳”、如火如荼了。

离开靖边,回马山西,直指碛口古镇。

碛口恰与去年7月黄河漂流三十周年大型纪念地吴堡县隔黄河相望,而行前听晨晨说不会去吴堡的。结果因为修路限速不得不去,害得我不到一年旧地重来。

孙县长和文化局尚局长招待了晚饭。

饭桌之上两位谈古论今,说是吴堡至少在五代后周广顺元年(951年)就有水寨记载;离县城2.5公里处山顶处还有座面积达10万平米的“吴堡古城”(曾是县治所,民国以后县府迁离),2006年被国务院定为全国重点文物保护单位,足见其历史价值。但吴堡此地往年古史大都涣漫不清,好象多年来被黄河冲刷得太狠了吧。

千年古城也因此成千年古谜,说是“至今无人译解”。

谈话中与下一个目的地碛口镇关系最大的,就是此地去年我们漂流过的“二碛大滩”。

说是“二”碛,因为旧河道上它的凶险仅次于“一碛”的壶口瀑布(50多米高,几十万上百万吨的瞬时水量,绝对的黄河第一天险); 二碛800多米长的水道上巨石横空、骇浪腾蛟,河面骤然缩窄至80余米且落差竟达10米以上,从甘肃、内蒙或上游其他处驶来的商货船至此只能戛然而止,否则必是船毁人亡。

有此一险,反而造就了吴堡对面碛口镇的历史机遇,使之成为大批货流由水转陆的重要节点,等等(当然,经过飞机炸礁和黄河水量剧减,二碛滩早已不复当年险状了)。

当晚也没把这话放在心上。甚至次日到了碛口镇现场,一开始也觉得这“古”镇似乎仿古新建的成分居多?固然是外景气派(晨晨也一个劲说:可惜没能碛口镇过夜,夜景感觉超好),也还没在意。

但到了上行下转的一条条里巷,再加上还请个当地小导游讲解,马上就知道走了眼了。

打开手机,连录音带照相,手忙脚乱,外带目不暇给。

仅从现场直观,就知此镇绝对是作料和养料都极丰富也极讲究的一锅“历史老汤”:所见牌匾有“丰记货栈”、有“十义镖局”、有“祥记烟草”、有“黄河颂古玩”,甚至还有“电焊铺”!此镇客栈甚多,一个“隆元祥”,说是上过影视的;即令是当年首富孔祥熙的“义记美孚洋火店”,也决不会错过碛口的风水宝地;都说“富不过三代”,但这里的“兴盛韩”一分三家(兴胜韩和新盛韩),却足足延祚七代!而“酱醋糖果店”旁大缸贴上红纸黑字大大一个“醋”字,那股山西味就不必说了吧。

碛口有商且有艺。“碛口书画院”牌匾高悬,“黄土人手工坊”玩的是晋地工艺品,即使是今天,镇街上仍然多有古玩店经营各色古董,而整整一条“画世巷”里,当年挤满了卖年画、洋画的字号,都是当年黄土山区的稀罕货,据说最招眼球的就是这条街。

即令是在北京全然绝迹的“小儿书”,仍在碛口街上赫然有现货在卖。

这帮老头一路挂在口边的“米脂的婆姨”在碛口更不缺高光历史。早年的民谣说:“嫁汉不嫁买卖汉,一辈子夫妻二年半”;那些矢志商涯的商汉们,只能倚仗碛口当年颇为发达的“妓业”了。说是当地头牌名妓“冯彩云”就是米脂人,她的米脂同乡操此业于此地者,也不会少。

图九:碛口镇老街巷里,民国旧商史方面也是意韵深长:

从那些老字号老商号的旧名称上,揣摸一下当年胜景吧。

事后了解,碛口全镇11万多平方米,号称“三街十一山巷”,五里长街数百年来青石铺路,400多个院落层层排列、一个院落基本是一个商号,从甘肃、宁夏、内蒙包头等上游下来的货船满载粮食、盐碱、皮毛、麻油等六类大宗货在此转泊,经河边古码头卸载后由水转陆、靠骆驼或骡马东运晋中平川,然后再分销太原、河南、河北、天津、北京等地。最盛年头,日来船50艘以上,搬运工2000余众,日过往驮畜达3000多头。船运的艰辛自不待说,陆运也是不善,说是仅到第一站吴城,驼队就要跋涉三天!

图十:临黄河、踞险滩,碛口百年雄镇威仪在、故事多。

黄河大滩与“历史人文大滩”比邻而居,甚觉雄奇。

图十一:曲径通幽灯笼照

图十二 :碛口戏台巧构生奇:台下的三大通券,可把台上演唱扬声黄河对岸!

图十三:碛口古镇主广场外貌:果然是“黄河第一镇”!

而我,去年来此漂流,精气神都集中到“大滩”去了。今年重来,才知道“河道大滩”之外还有“历史大滩”,而且此滩生生引出彼“滩”,使该处大河左岸商流交汇东西互往的历史大像,以及数百年兴起的晋商传奇,在碛口变成一道缩影,以及黄土中原长期农业文明版图中重墨浓彩的一大商业异数。

特别要提的,是此镇的金融商号。甚多的钱庄、票号、银行、当铺等金融信用业的字号齐聚于此、蔚为大观,充分印证着“金融的繁衍同样起自民间自发”的历史逻辑。从日本专程回国的建生也说,晋商票号的信用曾走遍华北,极其过硬。

而相比今天,民间金融在北方乡间几近绝踪。现时代的“金融官化、国营化”,在农区的现状如何?——除邮政储蓄外所有各家全部撒离!邮政储蓄也是“只揽储、不放贷”。亏了有微信支付的新金融,否则小导游日后帮我买书的百多元要送到她手,也将费些周折。

※ ※※※

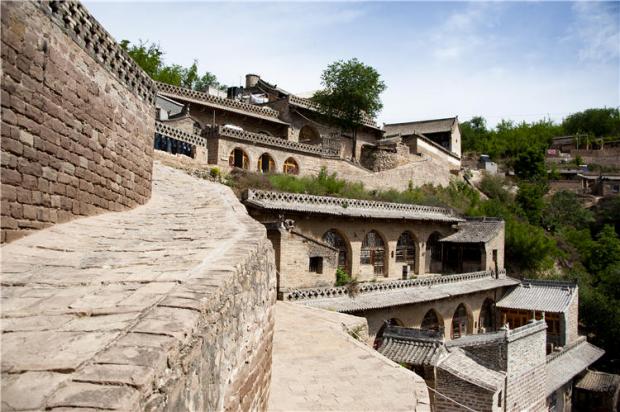

晨晨说,碛口附近的最佳去处,就是李家山山村。相距不过5公里远。

李家山村扑面而来的印象,仿佛“变形金刚”,活活就是个“站起来”的村落:村庄在一道山凹之间坐北朝南上下布局,且沿坡形山势左右铺展,如凤凰抖翅般隐有王者像,在土山土岭的莽莽之中,辉映着一派气定神闲的视觉豪华。村里妇女说是“小布达拉宫”,我却觉得不伦不类:为何不是“大李家山”?

——你看十一层古窑街巷错落衔接、重重叠置、排挞直上,远望活似一张乡韵十足的雕镂大剪纸;村建中有窑、房、厅、堂、庙、厦、照壁等等自然排列,硬山瓦宅、平顶窑宅(号称有八种以上)等各居其位、高下相临、彼此呼应,又像是数百年间精心雕制的一个艺术大文物。相传李家山最早的发现者是画家吴冠中,他一见此村就连呼“汉墓、汉墓”,说是“外部看像座荒凉汉墓,进去看则是古老讲究的‘桃花源’”,又说是“走遍全世界都再难找”!

——有必要去扯“布达拉”么?

图十四 李家山村全景图

看资料后略微明了,始建于明清期的李家山村能这般独到超绝,也是有周易象数“风水”之类的底蕴撑着的:“风水”等也像民歌“酸曲儿”之类,是“有族群力”的积淀传承,一人独户谈不到风水;地域民歌百年流行、万口传唱,风格浓度含量极高,藏味、蒙味、黄土味、西北风等等一听便知;包括“风水”在内,这种数百年群体创作的神奇行为一直是“基因级”的待解谜题,绝非“个人灵感”能望其项背,所以大画家、大音乐家也要 “写生”、“采风”,以借古染情、就景熏心。

一座李家山村,真不是哪一个人能够大包大揽、规划创作的。

图十五:李家山庄巍巍侧影,更具威仪

老哥几个到此世外福地也煞是开心,又逗又唱。看见多个院墙上有大缸长排并嵌的“缸墙”, 便“司马缸砸缸”地笑闹个没完,还说是“‘司马缸’改山西藉了”。

我在村头高处吼了两嗓子“一个在那山上哟,一个在那沟;咱们见不上个面面哎哟招一招手”;亚林说:村里老乡唱得真够味,牛;结果一抬头发现是你小子唱的。

(三)

晨晨旅行路线设计的点睛一笔,就是在黄河之上反复跨桥。从李家山翻过头又上河西,盘旋而上到山顶险要处的佳县城区驻足停留(街巷空间比吴堡更为逼仄狭小),由高向低听闻黄河边庙会处一片人语嘈杂、喇叭声咽,又见黄昏里大河上香炉寺最南端悬河石柱上的危崖小庙惊悚孤立沉浸夕阳独对江涛。

不但来回过河、沿河行车,而且还置身河上。去参观离碛口约十多公里的“黄河天然水蚀浮雕”,大家便弃车登舟(快艇),趁机把手脚泡一泡黄河水,抬头则见河崖蚀痕长卷如宇宙密码般奇瑰万状,几十万年的造化天工,我称为“鬼手石(蚀)书”,浪蚀、风蚀、雨蚀,此地恰又多是易受蚀变的砂蚀岩山体,即令是在岸外高山,蚀痕仍时有可见,风剥雨蚀的故事还将千万年地上演下去。

这一番黄河左右上下的往返留连,犹如歌咏般一唱三叹,也让老家伙们有些心满意足吧。

图十六 碛口镇附近黄河陡岸上“鬼手蚀书”

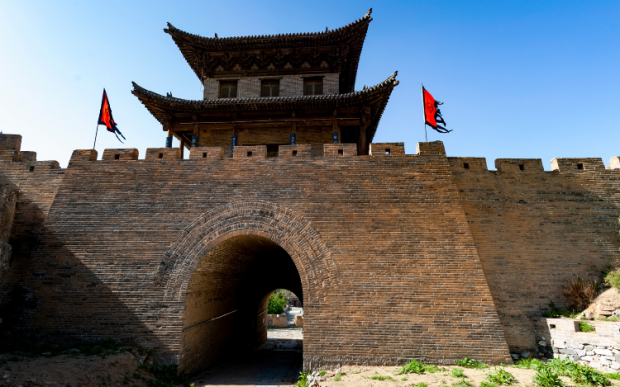

离开黄河很快就来到了下一个旅游重镇:雁门关。

此关甚雄,占地广阔。所见者,有地利门 、天险门、瓮城、关城、隘城、兵堡、镇边祠、烽火台、炮台等一并城关守御建组群落,亦有驿站、关署等功能性或管理性建筑,关区内外长城曲卧成龙,未出关区便有蜿蜒起伏的腾逸之势,极沉雄且极灵动,一路延伸至不远山巅处、那高高在上的九层雁塔前。整个关隘依山傍势,层次分明,极尽雄伟高峻之能事,处处带着居高临下的历史杀气、傲气,乃至兵凶战危的将军霸气。

“天下九寨,雁门为首”,果不虚言。看资料,说是古时雁门关(特别是宋代)比今日景区的规模,还要大出很多很多。

图十七:雁门关关楼之一,雄踞中原、昂首天外

图十八:关山豪迈,关城逶迤

中华大地有“第一关”之称的,还有山海关及居庸关,但若说“历史大舞台”、“见证大事件”,雁门关当属三关之首吧。不必说周王西巡,也不论李牧破匈,更何谈汉家萧鼓、魏国夕阳,最为后人传颂的,当属北宋杨业一族的抗金业绩,雁门关亦是重点发生地之一。杨业镇守之期雁门关达到其最广最固之扩建、增建,但恰恰北宋,徽、钦二帝及宗室人众3000余人,作为俘虏而被金人鞭赶押解出境的,正巧也走的是这“雁门关”呐。

“三边冲要无双地,九塞尊从第一关”。

连战绩带佳话带耻辱,皆经通此关。“事去千年”任往史无尽斑斓,“客来一日”我只顾游目骋怀;这般虎踞龙盘、恢宏浩大的古意环境里我心沉醉。很享受,很惬意,很共鸣。

有些矛盾的是,我也曾见过雁门此关的残破旧照,冬季披雪、夏日荒荆,历史的颓败一览无余,掩不住白发愁容一派苍老之像,决然没有眼面前修葺一新、朱殿飞檐、左呼右拥的崭新气派。也有文章称:雁门关、娘子关的复建现状,皆非历史原貌,所以是“赝品”。这类的“修复争议”也一直延伸到“古代中原关防体系”最东端、说起来也可能最单薄的平型关。而恰恰,此行首日经过平型关时晨晨曾大呼:原版的平型关哪有这么高大漂亮,就是很矮很残的一门券!

新建的平型关,关楼的模本恰恰就是雁门关与娘子关;也就是“赝品”的仿品了。

回来后特意找他要来照片一看,果不其然:几年前照片里的平型关位置依旧,但关楼尽失,仅余残券,今天箭堞森严的长城,彼时也仅余土坯,一砖俱无(据说多在村民们的猪圈里)。券顶砖框中黑底红字“平型关”三字也呈现出唯在现场直观时才有的苍凉之气。历史摆出一幅十足的“消解态”,让你在直面岁月时间老人的无情面容时,对这一切漫长的消解,有无可奈何般“悲观”的想像。

图十九:复建之前的“原版平型关”

图二十 簇新的“平型关”,老关旧貌,一无踪影

这一系列的争议或“官司”,让我回想侯仁之先生。八十年代在北京晚报采访文物考古时,他曾多次带我(及其他记者)到文物现场精彩解说。比如在名人故居解说旧城保护,在积水潭汇通祠解说郭守敬巧建京都水系等;印象最深的,是在古北口他与单士元先生等人现场解读司马台明长城,把该处长城如何巧借水域、如何绝壁单墙险跨百米、以戚继光等人主导修固的此地明长城又如何打造为一个光彩夺目的绝版艺术等等说得引人入胜——那个口才风度,真是雄辩不凡,听得我们如醉如痴、见识倍长,确是极难得、极幸福的宝贵经历。

换个角度看,这简直是超级导游主导的超级旅游呵!当年几乎每次的考古文物采写,不同程度上也多是如此。

只不过,流年逝、斯人故、凭谁问:何年再遇“侯仁之”?!

※ ※※※

黄河峡谷在地图上立起来了,李家山村在偏远山沟里也立起来了,拉拉杂杂聊到此刻,整个64万平方公里的黄土高原,似乎也该有一点点起身欲立了。

之所以有这感觉,也因为至少二十年前,即有国土整治专家跟我们说过:“黄土高原在几十万年前便和今天一样地千疮百孔,所谓靠原始森林植被可有效防止‘水土流失’等那都是神话”。这话真正地“颠覆认知”。也被迫认同了“流失力始终远大于固持力”的历史事实。晋陕“大黄土”中,土塬、土梁或土峁之边侧总被刷成支离破碎、千沟万壑般一副“老泪纵横”、苦大仇深,正与山陕民歌千回百转、催人泪下的悲怆基调不谋而合,亦是天道使然。

专家当年还告诉我们,这64万平方公里、地球上分布最集中且面积最大的黄土区、中华大地貌中的“第三台阶”,其黄土平均厚度约在百米、最厚处可达250多米,但整个黄土高原堆积,居然是第四纪260万年以来,统统被大风刮来的!说得文词儿一点就是“外力搬运型”、“风尘堆积物”,直观形象一点则可回想电视中前些年鄂尔多斯超级沙尘暴的百多米“黑风墙”。这场“搬运”正在由风而水接力转换、日夜向东,这“堆积”,也会一年年变薄。

非常有意思,黄土最厚处,历史也厚。

文明也是“堆积”。

越来越多的旅游者,来自于四面八方、国内国际,在这“堆积”之上走马观花、浮光掠影;我偶尔注意到,当他们的脚步在这“历史黄土”上匆匆点过,鞋底花纹却千姿百态、散乱而有序,拍下来后看上去格外地“艺术前卫”,像重叠着奇奇怪怪文明涵义的当代“明”码,对应并叩问着此地不断被发掘又可能不断在流失的原有古老“密”码。

图二十一:风过留声,雁过留痕,足过留什么?

平面主义盛行的“现代”里,我们无往而不在传统(历史)中,也无往而不在传统(历史)的流失中;当人们在消费至上的大都市中“平面”到难以容忍的程度时,便一古脑纷纷外出,到那些“历史维度”更深、“文明矗立值”也更高的地方去,自我拯救,自我“穿越”。

“逆都市化大潮”,也因此方兴未艾。

你这矗立而骄傲的“大黄土”,也将有更多更多的送往迎来。

2018年5月30日下午

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号